深淺兩塘皆宜趣

| 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 第5站 | 第6站 |

路線詳情 |

沿金督馳馬徑暢遊黃泥涌水塘花園,經紫羅蘭山徑直達淺水灣坳,沿途飽覽深水灣、淺水灣風光,然後經迂迴山徑出大潭篤水塘,訪百年歷史的英式石砌拱橋。部分路徑略為崎嶇。 |

起點交通 |

渣甸山畢拉山道(KK108651) |

終點交通 |

大潭篤水塘(KK136620) |

全長約 |

9公里 |

需時約 |

5小時 |

難度 |

|

互動地圖: 按下圖再按相機便可觀看實景相片

互動地圖

地形圖

行程表

黃泥涌水塘是香港繼薄扶林水塘及大潭水塘後興建的第三座水塘。1894年香港鼠疫後,港英政府接納了英國殖民地部衞生專員查維克(Osbert Chadwick)報告,展開水務設施的工程以改善衞生情況。黃泥涌水塘選址於黃泥涌峽附近,在1899年興建,作為大潭水塘外的輔助水源,儲水量為2700萬加侖,水壩高50呎(18.3米),長270呎(82.3 米),設有水掣房及導流壩。水壩以層列大花崗石鋪成,頂部設有通道。

1930年代初期,英國軍隊意識到日本軍隊可能會攻佔香港,加上黃泥涌峽在軍事上的重要性,興建了大規模的防禦工事,包括皇家炮兵第5AA高射炮陣地、榴彈炮炮台及多座機槍堡等。1941年12月8日香港保衛戰爆發,日軍於12月18日成功搶灘香港島北角,於12月19日抵達黃泥涌峽。當時英國第3義勇軍步兵連第7、8及9排、少量蘇格蘭營及加拿大溫尼伯榴彈兵部隊D連,為了扼守此處通往香港島南部的要道及黃泥涌水塘,與日軍爆發激戰。雖然英國軍隊的頑強防守使到日本軍有逾600人傷亡,亦使到義勇軍第3連成為抗戰英雄,但是最終日軍於12月23日成功佔領黃泥涌峽及水塘,斷絕了香港島的供水。致使英軍無險可守,加上香港另外一處主要山峽灣仔峽於12月24日亦失守,惟有選擇投降,並且開始了香港日治時期。

金鐘道11號巴士站

1. 畢拉山道

下車站:25畢拉山徑站 |

下車後往回走50米, 非山徑入口, 繼續前行 |

再走50米後到此, 由此路口進入山徑 |

很好行的山徑(金督馳馬徑) |

不要上山, 山上有一小神廟, |

精緻的山路

|

不要上金督花園, 繼續前行 |

若上了金督花園, 遊覽後原路折返便可 |

沿大潭水塘道方向前進 |

可躲避風雨的小石屋 |

涼亭及觀景台 |

下望景觀:香港木球會 |

山徑尾段的黃泥涌峽兒童遊樂場有公厠 |

左轉上樓梯往大潭水塘道 |

返回頂頁

2. 黃泥涌水塘

隨着大型水塘相繼落成,黃泥涌水塘對香港供水的重要性在1960年代末大為下降,市政局遂建議利用水塘及集水區改善為康樂設施,黃泥涌水塘在1986年關閉,改為香港首個划艇公園,向市民開放,提供遊人水上單車及小艇的租用服務,不少情侶就在此訂下山盟海誓。以水塘改建為康樂設施在當年屬創新概念,而增建碼頭、小食亭及洗手間等設施,刻意採用低調而不顯著的設計以融合周遭環境,令黃泥涌水塘公園榮獲1987年香港建築署年度大獎,為不少家庭留下溫韾回憶。

沿大潭水塘道向陽明山莊方向上行 |

看見黃泥涌水塘水壩繼續直上 |

見黃泥涌水塘花園入口即過馬路進入 |

美麗的黃泥涌水塘 |

有水上單車租賃,省力,好玩 (追女仔首選節目) |

租艇價目表,表列45分鐘, 實際是任你玩一日 |

小賣部售賣多種小食及玩具 |

各類小食及價錢, 取價公道 |

露天茶座 可在此午膳 |

悠閒船餐,踩艇中打電話叫茶餐, 水中送到 |

返回黃泥涌水塘花園入口 |

到水壩盡頭落石級 |

轉左前往紫羅蘭山徑 |

紫羅蘭山徑 |

返回頂頁

3. 紫羅蘭山徑

紫羅蘭山徑(Violet Hill Path)全長約7公里,低難度,非常適合喜愛自然景觀和輕鬆遠足的朋友。

紫羅蘭山徑前段為引水道 |

在山上可鳥瞰淺水灣 |

未段山路建於陡峭的懸崖邊, 有護欄防護 |

沿紫崗橋方向落山 |

返回頂頁

4. 淺水彎坳

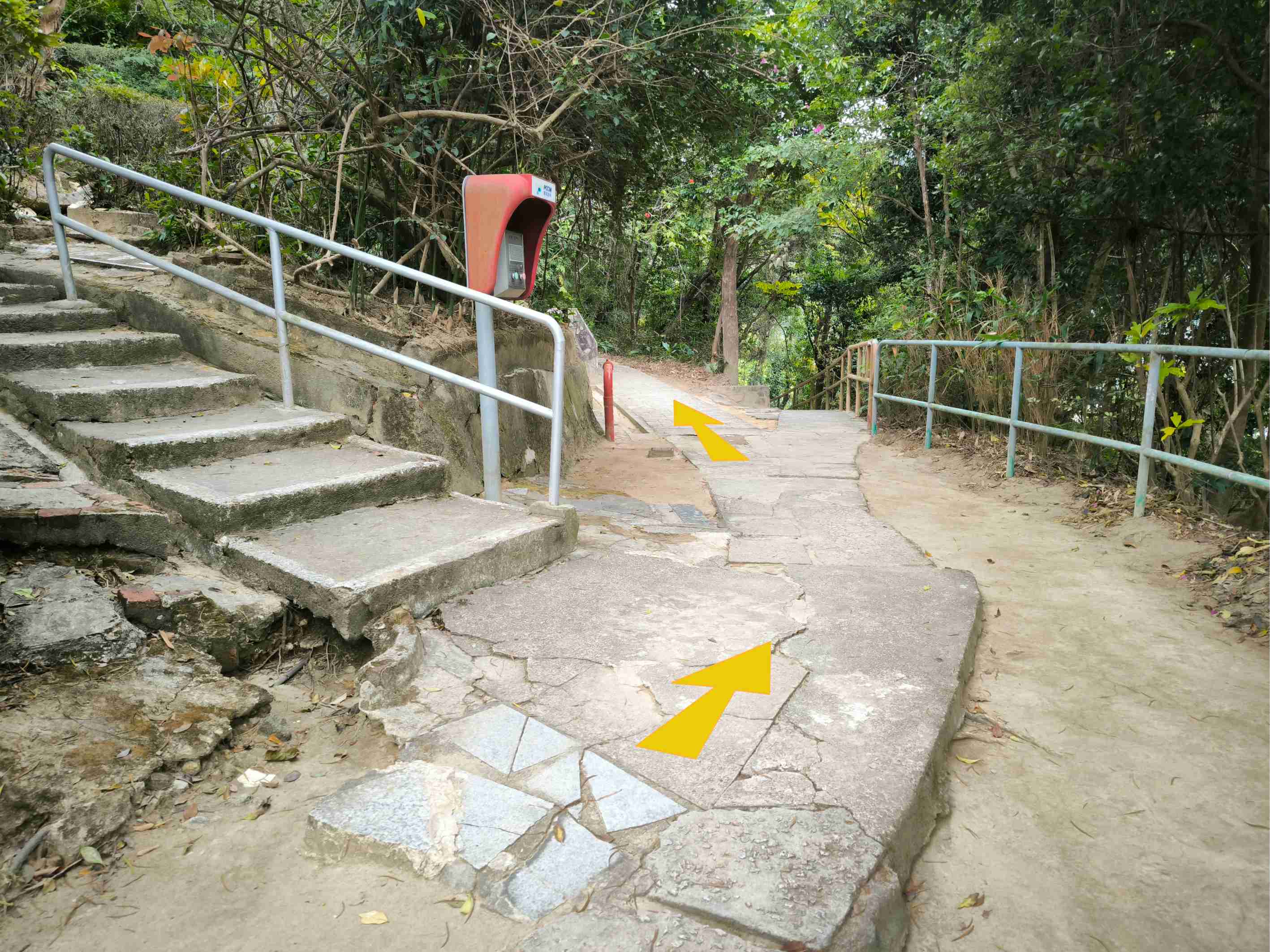

在紫崗橋決定去否淺水灣 (扒完艇仔的建議前往淺水灣結束是次旅程,因恐時間不足), 若不去淺水灣就按圖中箭咀方向前進, 繼續前往大潭水塘 |

以下是前往淺水灣的路程(按箭咀前進) |

離紫岡橋20米有前往淺水灣的指示牌 |

到達淺水灣的南灣道 |

途經香港國際學校 前行二百米有油站 |

旅程終點:油站 可上厠及補給食物 |

返回頂頁

大潭水塘是香港首批大型水塘之一,涵蓋大潭上水塘、大潭中水塘、大潭下水塘和大潭篤水塘四個主要部分。大潭水塘的建設始於1883年,並於1917年完成,歷時多年。水塘的設計和建造反映了當時先進的工程技術,是香港水利工程的代表作之一,現時仍在使用中。

5. 大潭水塘道

大潭中水塘工程於1904年展開1907年完成,水壩為石面混凝土重力壩,水壩底部有一個淨水池,側牆以混凝土建成,並設有管狀防護欄,基於水壩的安全理由,溢洪道於1977年降低了三米,造成壩頂向下凹陷的現狀。水掣房位於水壩的中間位置,可經由水壩頂的連接橋到達,水掣房建於突出的平台上,為長方形設計,飾以弧形牆角,富有歷史石藝建築的色彩,基座由數層磨光琢石築成,牆壁則以層列石面粗琢花崗石砌成, 牆壁質與陳列石面粗琢花崗石砌成,建築物四面有突出的層拱,層拱的高度與護牆相若,門窗則飾以半圓形拱形頂蓋及光面石,建築物其中一角設有長方形鑄鐵雨水管,附有水管耳狀裝飾的去水斗。

平緩的山路 |

途中有修路簡介 |

逐漸見到大潭中水塘 |

先參觀水塘壩 |

水掣房 |

從壩底上望可見連接橋及水掣房 |

從壩頂觀看的大潭中水塘 |

參觀完水壩才下行大潭水務文物徑 |

燒烤場及涼亭 |

向大潭道方向前進 |

大潭篤水塘 |

其中一座石橋(共四座) |

公厠 |

所有水塘景點 |

早在1860年代以前,市民的食水主要依賴山溪及水井提供,雖然首個已儲存雨水作供水的薄扶林水塘於1871年完成擴建,但很快已不足以應付市民需求,在1870年代大潭谷被視為興建供水系統的理想地點,因該處擁有偌大面積的集水區而日後更可作進一步擴建。整個大潭供水系統規模十分龐大,歷時長達35年才全部完成,第一期發展名為大潭計劃,包括1883至1888年間興建的大潭水塘,一條貫穿黃泥涌峽谷的2200米長輸水隧道和一條長五公里的輸水渠,連接水塘及當時位於中區半山亞賓尼的濾水池,以及1904年建成之大潭副水塘。第二期發展名為大潭篤計劃,包括1904至1907年間興建的大潭中水塘和大潭篤原水抽水站,以及1912至1918年間建成之大潭篤水塘和大潭篤原水抽水站擴建部分,佔地廣闊的港島大潭供水系統直至現在仍是本港供水系統的重要部分,而大部分古舊設施營保持原有風貌,見證著本港早期工程發展的輝煌成就。

返回頂頁

6. 大潭道

終點: 大潭道14號巴士站

|

在西灣河文娛中心站下車 |